炎炎夏日,当温度攀升至35℃以上,有人一动就浑身湿透,有人却几乎不出汗,这让很多人产生疑问:大量出汗是否代表体质差?汗少是否意味着代谢不畅?到底哪种状态更利于健康?

汗腺

人体皮肤中分布着200万-400万个"微型散热器"——汗腺。90%的外泌汗腺专职体温调节,覆盖全身皮肤;10%的顶泌汗腺分布在腋下、隐私部位等,其汗液成分易产生体味。

当体内温度超过安全阈值,汗腺立即响应排出汗量,通过蒸发散热维持体温平衡,这套"生物温控系统"就像给身体装上了“智能散热风扇”,使各器官保持正常运作温度。

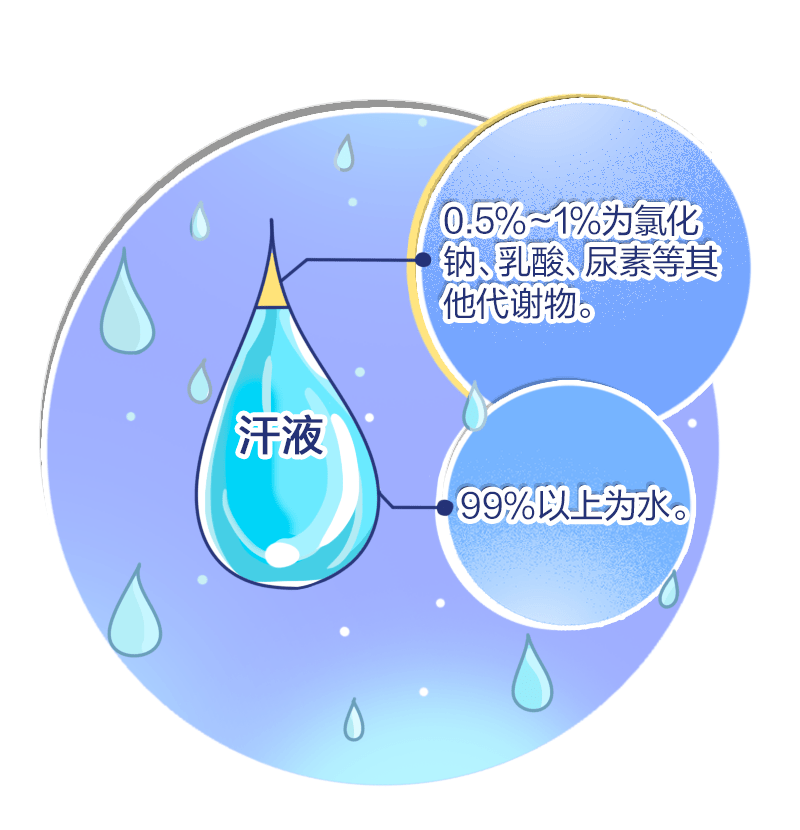

汗液

汗液并非单纯的水分,它携带着钠、钾、氯等电解质,以及尿素、乳酸等代谢产物。

这些物质就像皮肤的"天然护理液":电解质保障细胞正常功能,尿素具有抑菌作用,而乳酸则维持皮肤酸性环境,形成抵御病原体的一道防线。

出汗的"神经信号控制"

出汗活动受交感神经调控,如同人体的"恒温调节器"。当环境温度上升时,神经系统会释放特定化学信号,激活汗腺的分泌功能。

而令人惊奇的是,焦虑时的手掌出汗却由不同的神经通路独立控制,这是一套与体温调节无关的特殊机制。

出汗多和出汗少

01

异常多汗:身体发出的"警示信号"

遗传因素:部分人因汗腺数量多且密集而排汗量更大。

体重因素影响散热:脂肪组织就像保温层,使肥胖者更难散热,只能通过大量排汗调节体温。

神经调节差异:有部分人的交感神经如同"高敏温控器",对温度变化反应过度。

病理性多汗警示:夜间莫名湿透的"盗汗"、特定部位异常出汗,若伴随消瘦发热,需警惕甲亢、糖尿病等疾病。

02

几乎不出汗,可能隐藏的健康风险

汗腺发育不良:部分人群汗腺数量天生较少,导致散热功能受限。

皮肤器质性损伤:硬皮症、严重烧伤等疾病会永久性破坏汗腺组织,造成排汗功能障碍。

神经传导障碍:脊髓损伤或糖尿病引发的神经损害,可能阻断体温调节信号的传输。

热调节功能衰竭:在高温环境中突然停止出汗,可能是身体热调节系统崩溃的红色警报。

03

这些情况影响出汗"表现"

年龄因素:随着年龄增长,人体汗腺数量以每年1.5%的速度递减,这使得老年人在夏季更易发生中暑。

地域适应:长期生活在高原的人群,其汗腺密度较平原居民低15%-20%,这是机体对低氧环境的适应性改变。

药物影响:部分降压药物和抗抑郁剂具有抑制汗腺分泌的副作用,可能引发药物性排汗障碍。

在30℃环境下仅轻微出汗,运动时汗量平稳上升,休息后半小时内汗液收敛——若在25℃就汗如雨下,或酷暑中毫无汗意,都可能是健康警报。

健康汗液应清澈如水,若出现异常特征需注意:黏腻发黄的汗液可能暗示血脂异常或肝胆问题;明显咸味或提示盐分摄入过多;若散发尿骚味,则可能是肾脏功能出现障碍。

健康出汗后应神清气爽,若伴随:排汗后虚弱心慌(可能代谢紊乱);皮肤接触汗液后灼痛发疹(或为汗腺异常);停止出汗后仍极度口渴(警示体液不足)等不适反应,建议立即采取调节措施。

合理补充水分与电解质

穿透气衣物,帮助汗液蒸发

减少正午高温时段外出

适度运动,提升耐热能力

清洁皮肤,预防汗腺堵塞

警惕异常出汗信号

排汗如同身体的"健康仪表盘",体现机体对环境的调节水平。汗量偏大者或许只是汗腺功能旺盛,但也需排除病理因素;汗少人群可能是生理特质,却更需防范高温风险。理想的健康表现是:出汗后神清气爽,无异常疲惫或不适感。

如果您想现场学习董氏奇穴针灸技术以及精准取穴或者预约郑承濬博士看诊,可以直接私信公众号留下姓名电话或者微信,或长按下方二维码即可报名学习,助理老师看到后会第一时间添加您。

长按下方二维码即可报名学习/看诊

报名热线:4008896819

作者声明:素材图片来源于网络,如有侵权请联系我们删除,感谢理解!以上文章观点仅供参考学习,不代表任何医疗诊断,如有不适请线下看诊。